The conservative historical view tends to correlate the ascendancy of the ideological dictatorships with the degrading tumult of World War II, making of the Nazi-Communist rivalry in the 1930s the tense build-up to that war while interpreting the conflict itself as a paroxysmatic re-ordering of world politics. The regulation of the re-ordered world would be technocratic and autocratic – it would ideological – whether the victorious global hegemon was the United States of America or the Union of Soviet Socialist Republics. A type of elective étatisme was in the air. The British majority, for example, voted socialist immediately the conflict ended, contemptuously booting the architect of the victory, Winston Churchill, from office. France and Italy contended with large, well-organized Communist Parties and likewise embarked on the nationalization of their economies and the provision of generous welfare guarantees to the citizenry. The liberal colonization of institutions begins in this period, to become implacable and irreversible about the time that the Soviet Union dissolves in 1990. Quite apart from historical discussion, many non-scholars who think of themselves as conservatives nourish the notion that the “soft” totalitarianism of the contemporary politically correct regime in the West has only a short pedigree and that but a few decades ago, as in the 1950s, perhaps, tradition still reigned and things were in their proper proportion and arrangement. Of course such a view ignores the “enlightened” managerialism of Woodrow Wilson and the socialist quasi-dictatorial style of Franklin D. Roosevelt, just as it ignores the mobilized character of such phenomena as Suffragism and Prohibitionism, early phases of the liberal project that confusingly coincided with the anti-immigration and anti-Communist movements.

E. E. Cummings

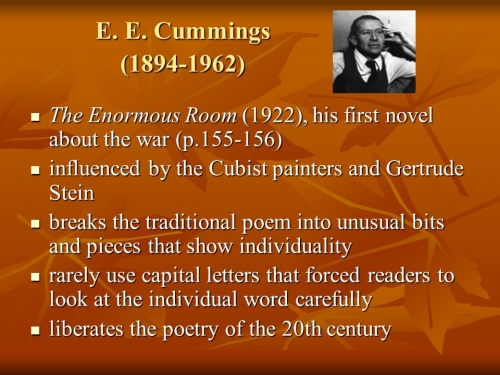

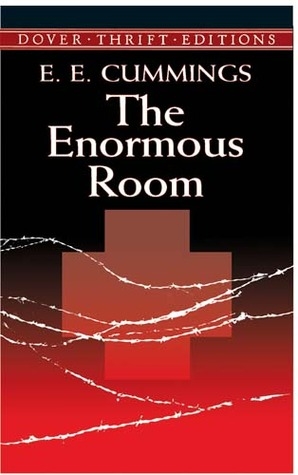

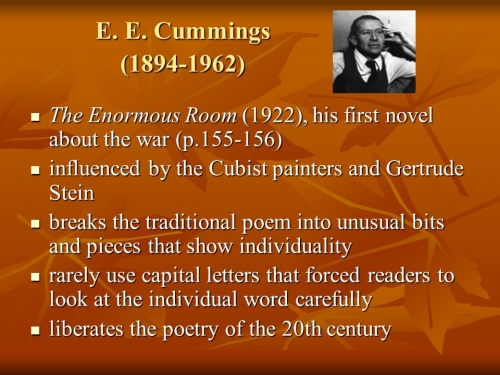

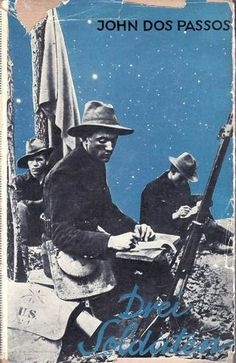

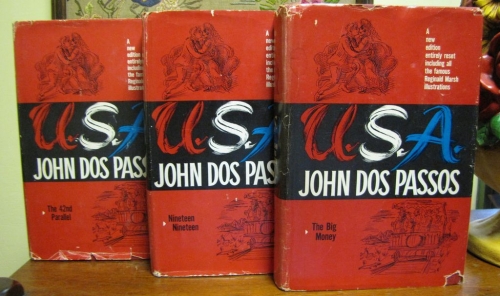

The most famous literary dystopia, George Orwell’s 1984, sees publication in 1948, but the most plausible literary dystopia, Aldous Huxley’s Brave New World, sees publication in 1932. The 1920s and 30s see a flood in spate of critical anti-modern discourse, not least in the single most definitive, formally modernist, text of all, T. S. Eliot’s Waste Land (1922); but also in philosophical works by Oswald Spengler, Nicolas Berdyaev, Herman Keyserling, René Guénon, Paul Valéry, Christopher Dawson, and Jacques Maritain, and in novels and short stories by, among others, F. Scott Fitzgerald, Pär Lagerkvist, Thomas Mann, Huxley himself, and two American contemporaries of Fitzgerald, E. E. Cummings (1894 – 1962) and John Dos Passos (1896 – 1970). Cummings and Dos Passos attended Harvard as undergraduates at the same time, studied with George Santayana, and absorbed his skepticism about modernity. They decided, before Wilson took America to war, to see the front first-hand by joining the ambulance service. Cummings and Dos Passos served in the Norton-Harjes Ambulance Corps as volunteers. Both fathomed the war keenly and both wrote about their experiences within a few years of the Armistice. In The Enormous Room (1922), an experimental non-fiction novel, and in Three Soldiers (1923), a novelistic panorama of America at war, Cummings and Dos Passos respectively and decisively break ranks with what they have come convergently to regard as the claptrap of war talk and the enlistment of whole societies in a project of total conflict.

I. The correctly – that is to say, passively – educated know Edward Estlin Cummings best as “e. e. cummings,” author of brilliant lyric poems, owing something to French Symbolist poetry, and written in an idiosyncratic English that omits capitalization and scrambles grammar and syntax. (Carefully scrambles, but never flouts.) Most of Cummings’ verse belongs to the genre of erotic poetry, but more than a few items of his bardic creativity are scathingly, bitterly satiric, suggesting when taken in isolation a strain of unmitigated sarcasm.

“next to of course god america i

love you land of the pilgrims’ and so forth oh

say can you see by the dawn’s early my

country ‘tis of centuries come and go

and are no more what of it we should worry

in every language even deafanddumb

thy sons acclaim your glorious name by gorry

by jingo by gee by gosh by gum

why talk of beauty what could be more beaut-

iful than these heroic happy dead

who rushed like lions to the roaring slaughter

they did not stop to think they died instead

then shall the voice of liberty be mute?”

He spoke. And drank rapidly a glass of water

The “hip” high-school English teachers of one’s youth in the 1960s and the eager, clueless assistant professors of one’s contemporary acquaintance naturally suppose, on the basis of this quasi-sonnet (in the pattern of fourteen lines established by Petrarch), that Cummings must have conducted himself as a self-congratulating liberal, meticulously thinking only approved thoughts, quite as each of them does. Devotees of Goodthink thus interpret the poem for their students catechistically, as their instructors have previously interpreted it for them, seeing in it an attack on patriotism as such, on America as such, on seriousness and high sentiment as such, and, naturally, as the indiscriminate rejection of anything established or traditional. They mistake the syntactic displacements for the “deconstruction” of something, perceiving illusorily a model of the sacrcastico-piety that passes today as humor. When one of the professoriate kens that later in life after a visit to the Soviet Union in 1932, Cummings became an ardent anti-Communist who would defend the activities of Senator Joseph McCarthy – then, as in the case of recent Cummings biographer Christopher Sawyer-Lauçanno, the discourse devolves into condescension. Cummings acquires the epithet of a “hard-line quarrelsome conservative.” Sawyer-Lauçanno also dislikes Cummings for his disdain of homosexuals. Another critic accuses Cummings of “racism” although the use of the forbidden-for-some n-word in Cummings’ published work is obviously denunciatory.

The “hip” high-school English teachers of one’s youth in the 1960s and the eager, clueless assistant professors of one’s contemporary acquaintance naturally suppose, on the basis of this quasi-sonnet (in the pattern of fourteen lines established by Petrarch), that Cummings must have conducted himself as a self-congratulating liberal, meticulously thinking only approved thoughts, quite as each of them does. Devotees of Goodthink thus interpret the poem for their students catechistically, as their instructors have previously interpreted it for them, seeing in it an attack on patriotism as such, on America as such, on seriousness and high sentiment as such, and, naturally, as the indiscriminate rejection of anything established or traditional. They mistake the syntactic displacements for the “deconstruction” of something, perceiving illusorily a model of the sacrcastico-piety that passes today as humor. When one of the professoriate kens that later in life after a visit to the Soviet Union in 1932, Cummings became an ardent anti-Communist who would defend the activities of Senator Joseph McCarthy – then, as in the case of recent Cummings biographer Christopher Sawyer-Lauçanno, the discourse devolves into condescension. Cummings acquires the epithet of a “hard-line quarrelsome conservative.” Sawyer-Lauçanno also dislikes Cummings for his disdain of homosexuals. Another critic accuses Cummings of “racism” although the use of the forbidden-for-some n-word in Cummings’ published work is obviously denunciatory.

The book that glosses “next to of course god america i,” The Enormous Room, also testifies to its author’s youthful courage and passion for truth, recounting as it does quasi una documentaria his brutal collision with the French Republic, whose violated sovereignty, as he saw it on volunteering, he had crossed an ocean to save from “Prussian Tyranny.” (In the phrase Cummings quotes President Wilson ironically.) In uncanny anticipation of the imbroglio that first inducted Alexander Solzhenitsyn into Archipelago Gulag, an epistolary association brought the suspicious eye of the French wartime government on Cummings, whose buddy in the Norton-Harjes “Section Sanitaire Vingt-et-Un,” William Slater Brown, had written letters in which, casually, he criticized the policies of La belle nation. Betrayal would steal on Cummings, however, from more than one direction. His supervisor in the ambulance outfit, in Kafkaesque nomenclature “Mr. A,” despised Cummings and Brown because he also despised “dirty Frenchmen,” whom the two volunteers admired and with whom they persisted in fraternizing. One day, shortly after the arrival of “a gentleman in a suspiciously quiet French uniform” along with two soldiers, Cummings found himself under arrest and being transported, none too politely, to what turned out to be the Porte de Triage, essentially a political prison, at La Ferté-Macé in Lower Normandy. “Mr. A” did nothing to help either Cummings or Brown; nor did Norton-Harjes, nor did the American government.

The Enormous Room provides one of the earliest accounts, outside of the French Revolution and the final half-century of Czarist Russia, of political arrest and incarceration. Like the recorders of étatist persecution in those other milieux, Cummings knows with instantaneous conviction that spying on private opinion signifies the advent of a totalitarian order the ideological rigidity and intolerance of which motivate a program of investigation and punishment. This regime directs its supervision at even the most trivial and private utterances of doubt concerning the legitimacy of the state. Such a regime must, according to the insidious logic of its principles, declare war against conscience. In so doing that regime will swiftly make hellish the nation-state it controls. From this premise about ideological-totalitarian politics comes the appropriateness of Cummings’ outstanding narrative gestures, which draw on the descent-imagery of Dante’s Inferno and the tribulation-plot of John Bunyan’s Pilgrim’s Progress. Dante’s native Florence banished him in 1301 when the Ghibelline faction gained power in the city. Bunyan wrote A Pilgrim’s Progress during his twelve years in jail (1660 – 1672) for the offending the Church of England by the lese-majesté of unlicensed preaching.

The Enormous Room provides one of the earliest accounts, outside of the French Revolution and the final half-century of Czarist Russia, of political arrest and incarceration. Like the recorders of étatist persecution in those other milieux, Cummings knows with instantaneous conviction that spying on private opinion signifies the advent of a totalitarian order the ideological rigidity and intolerance of which motivate a program of investigation and punishment. This regime directs its supervision at even the most trivial and private utterances of doubt concerning the legitimacy of the state. Such a regime must, according to the insidious logic of its principles, declare war against conscience. In so doing that regime will swiftly make hellish the nation-state it controls. From this premise about ideological-totalitarian politics comes the appropriateness of Cummings’ outstanding narrative gestures, which draw on the descent-imagery of Dante’s Inferno and the tribulation-plot of John Bunyan’s Pilgrim’s Progress. Dante’s native Florence banished him in 1301 when the Ghibelline faction gained power in the city. Bunyan wrote A Pilgrim’s Progress during his twelve years in jail (1660 – 1672) for the offending the Church of England by the lese-majesté of unlicensed preaching.

The scene in which Cummings, after a long sleepless journey by railroad and automobile, at last reaches the Porte de Triage takes inspiration from various Alighierian motifs and from the depictions of Satan by the painters of the Flemish school, especially Jerome Bosch. In the famous triptych, Bosch represents Satan as devouring and excreting the capital sinners. The policeman-clerk who processes Cummings at La Ferté-Macé cannot get his Gallic jaw around the American’s surname: “Vous êtes uh-ah KEW-MANGZ… Vous vous appelez KEW MANGZ, n’est-ce pas?” To the inquisition, “why are you here,” Cummings furnishes a non-cooperative “sais pas,” after which his inquisitor says, “Il a écrit, votre ami, des bêtises, n’est-ce pas?” The moral kernel of such black humor is the metaphysics of the proper name, which Cummings takes seriously. Mangling the name is the objective correlative, as T. S. Eliot might say, of the state’s assault on the person, the inner-person, the conscience. The same petty official says, “Your friend got you into a lot of trouble,” a clumsy attempt to misidentify the agents of injustice. “N’importe,” Cummings replies, “we are camarades.”

The system has nevertheless ingested Cummings, who finds himself in the belly of the beast, with its “monstrous atmospheric slime” and “sweet unpleasant odor.” The gendarme has ushered him into the titular Room, where some sixty inmates bide their time for having committed this or that infraction against the absolute privilege of the state. When Cummings awakes on his first morning, Slater-Brown proves himself already present, maintaining paradoxically that, “this is the finest place on earth!” Slater-Brown means what he says morally, of course. Physically, the Enormous Room is overcrowded; its denizens, through no fault of their own, bathe but rarely, and the place stinks from body-odor, piss-pots, and the cabinet d’aisance. And yet distinctions have become adamant and unavoidable. Monsieur le Directeur, for example, specializes in the bullying and abuse of those under detention. “As soon as he saw me,” Slater-Brown tells Cummings, “he bellowed: ‘Imbecile et inchrétien!’; and then he called me a great lot of other things, including Shame of my Country, Traitor to the sacred cause of Liberty, Contemptible coward and Vile Sneaking Spy.”

The bureaucratic vulgarity that typifies the corporate patois of La Ferté-Macé, especially the use of political clichés of the lowest order during humiliating dressings-down and interrogations, would find concentrated expression in the quasi-sonnet ‘next to of course god america i.” The punitive regimen of La Ferté-Macé extends, however, beyond ritualized verbal abuse; it extends to les cabinots – the wet tubercular chastisement cells to which, at any time, Monsieur le Directeur might consign an inmate. Cummings calls the Director “Apollyon,” the name of the devil in A Pilgrim’s Progress. In his tiny domain, reflecting the perversions in the larger domain without, the Director is “a very complete Apollyon, a Satan whose word is dreadful not because it is painstakingly unjust, but because it is incomprehensibly omnipotent.”

The bureaucratic vulgarity that typifies the corporate patois of La Ferté-Macé, especially the use of political clichés of the lowest order during humiliating dressings-down and interrogations, would find concentrated expression in the quasi-sonnet ‘next to of course god america i.” The punitive regimen of La Ferté-Macé extends, however, beyond ritualized verbal abuse; it extends to les cabinots – the wet tubercular chastisement cells to which, at any time, Monsieur le Directeur might consign an inmate. Cummings calls the Director “Apollyon,” the name of the devil in A Pilgrim’s Progress. In his tiny domain, reflecting the perversions in the larger domain without, the Director is “a very complete Apollyon, a Satan whose word is dreadful not because it is painstakingly unjust, but because it is incomprehensibly omnipotent.”

II. The Director figures forth, in Cummings’ words, the “perfect representative of the Almighty French Government.” The adjective, borrowed from theology, indicates compactly an analysis of pure secularity that affiliates The Enormous Room to the work of Edmund Burke, Joseph de Maistre, and such Twentieth Century writers as Nicolas Berdyaev and Eliot. When the state decides to promote itself to godhead the result is not divinity but devilishness, the negation of decency, and a degrading mockery of all things good. The prison building itself, a medieval structure, strikes Cummings as having once served a religious purpose, as a monastery maybe or a cloister. The Director permits Catholic Mass on Sunday, but the Mass takes on the perverse, unholy character of its surroundings. The priest, who changes every week, works with an assistant, a jailer, who never changes, and who polices the Mass, “to gaze about from time to time upon the worshippers for purposes of intimidation.” One priest solemnly tells the celebrants what they already know to be true based on their incarcerated lives, that, “L’Eternité est une existence sans durée.” Elsewhere and often Cummings refers to La Ferté as La misère.

The totalitarian regime cannot permit un-vetted thought or its expression; worse than that, the regime insists, not that the dissenter keep his peace, but that the dissenter volubly assent to the correct – to government-approved – locutions. Le gouvernement français had jailed Cummings and Slater-Brown because the latter committed to writing, in letters destined to his family back home, his private reservations about Allied war aims. Cummings shared Slater-Brown’s skepticism. Even before arriving at La Ferté, when he had only just been arrested, Cummings faced questions about his attitude to Les boches. “Monsieur asked,” Cummings records, “if I would have any hesitation in dropping bombs on Germans.” Cummings assented that he would be ready to bomb German soldiers – on the battlefield. That answer pleased the official too little. “Est-ce-que vous detestez les boches?” Cummings comes back with: “Non. J’aime beaucoup les français.” To which the official insists, “It is impossible to love Frenchmen and not to hate Germans.” Cummings thus finds himself under coercive pressure to join in ritualized collective hatred that is based on logical non-sequiturs and that grossly violates Christian precepts.

Cummings resolves never to relent in resisting the program of conscience-betrayal. He always responds to and records knowledge that bolsters his standing judgment. A fellow inmate called One-Eyed David (“Da-veed”) “had been in prison at Noyon during the German occupation, which he described fully and without hyperbole.” David, Cummings writes, “had seen with his own eyes a French girl extend an apple to one of the common soldiers as the German army entered the outskirts of the city.” The soldier, as David narrated, refused. The soldier said, “Pardon, Madame… but you must know that a German soldier is forbidden to take anything without paying for it.” The plausible anecdote about Teutonic decorousness makes hay of Allied propaganda about Les boches. David tells another story, this one at second or third hand, but having equally the ring of truth. David’s barber’s brother, an airman, “was flying over the lines, and he was amazed, one day, to see that French guns were not firing on the boches but on the French themselves.” When the aviator reports what he has seen to a staff officer at headquarters, the reply comes that, “They have begun; they must finish.”

Another prisoner, whom Cummings calls Guard Champêtre, relates two even more outrageous stories about French military doctrine than One-Eyed David does. Guard Champêtre had served as a motorcycle dispatch rider on the Yser salient. The first of the tales recounts how he had, as Cummings writes, “seen a bridge hastily constructed by les alliés over the Yser River, the cadavers of the faithful and the enemy being thrown in helter-skelter to make a much-needed foundation for the timbers… The Yser, he said, flowed perfectly red for a long time.” The second of Guard Champêtre’s two tales also concerns the fighting on the Yser. Demoralized by the brutality of combat, the French, Belgian, and English soldiers, according to Guard Champêtre: “Did not see any good reason for continuing the battle. But we continued. O indeed we continued.” On the question, why, Guard Champêtre explains: “Because in front of us we had the German shells, behind, the French machine guns, always the French machine guns, mon vieux.” Whenever the soldiery showed signs of flagging, “Pupupupupupupupup” and “we went forward.” Guard Champêtre closes with, “Vive le patriotisme.” That the Red Army under Stalinist leadership conducted itself in a similar way at Stalingrad is well known and unsurprising; that the same was French policy in 1917 comes as a shock. Cummings is taken aback and he would convey his deep disillusionment to his readers.

The French government holds the inmates at La Ferté largely incommunicado, in the political and legal equivalent of Dante’s Limbo. Every three months comes to the Porte a traveling Commission, to hear individual cases recommended to it by Monsieur le Directeur. The hearing entails for Cummings yet another denunciation of Slater-Brown. The investigators, exhausting their questions, tell him nothing. Late in January 1918, a planton or warden suddenly calls Cummings from the barracks to the Director’s office. The Director informs Cummings that he will be discharged from La Ferté but that he will have to remain in France under technical arrest until the end of the war. Meanwhile Cummings’ father has been conducting a panicked search, repeatedly querying the State Department to inquire of the French Government as to his son’s whereabouts and status.

Edward Cummings’ letters to various high officials, including one desperate and irate letter to President Wilson, constitute the prefatory section of Cummings’ narrative in The Enormous Room. At one point, the French War Office declared Cummings dead, listing him falsely as having taken passage on a ship torpedoed mid-Atlantic on the voyage from Le Havre to New York. The elder Cummings wrote to Wilson, “More than two months ago [Cummings and Slater-Brown] were arrested, subjected to many indignities, dragged across France like criminals, and confined in a Concentration Camp at La Ferté Macé; where, according to latest advices they… remain.” Cummings père suggests to Wilson that the American President should “do something to make American citizenship as sacred in the eyes of Frenchmen as Roman citizenship was in the eyes of the ancient world.” Whether Wilson heeded the letter or ignored it, Edward Cummings could not guess.

In The Enormous Room, Cummings describes his own attitude to his experience under incarceration in terms Stoic, sometimes ironic, even declaring his sense of guilt on his liberation: “To leave La Misère with the knowledge, and worse than that the feeling, that some of the finest people in the world are doomed to remain prisoners thereof for no one knows how long – are doomed to continue, possibly for years and tens of years and all the years which are terribly between them and their deaths, the grey and indivisible Non-existence which without apology you are quitting for Reality – cannot by any stretch of the imagination be conceived as a constituting a Happy Ending to a great and personal adventure.” It was thanks to his experience of what the father calls a Concentration Camp that Cummings would recognize the Soviet Union for one vast prison on a continental scale when he visited there in 1932. Cummings could see what the useful idiots – Walter Duranty was one – could not see and he could see it with Dantesque visionary clarity, thanks to his ordeal.

John Dos Passos

III. Dos Passos likewise volunteered to drive an ambulance but ended up in Italy after only a brief stay in France. Dos Passos never stumbled into anything as nasty as Cummings’ embroilment with Le government français, but what he saw of war and the effects of war influenced him to reassess many of his youthful political convictions and provoked him to judge American participation in the Allied cause with dissident skepticism. His short novel One Man’s Initiation (1920) gave voice to his change of heart and non-conformist attitude, but Dos Passos made no lasting literary impression until the appearance of Three Soldiers, a much more ambitious novel than One Man’s Initiation, in 1923. Where Cummings rarely explained himself directly, Dos Passos offered personal retrospection and autobiographical analysis in abundance all his authorial life. Investigation may therefore trace Dos Passos’ transition from the political left to the political right phase by phase in the author’s own explication. In The Theme is Freedom (1956), for example, Dos Passos republished key items from his journalistic portfolio with added backwards-glancing commentary on his own changing attitude through the decades. Returned from the war service, Dos Passos took interest in labor politics, leftwing political movements like the New England anarchist movement, and the Sacco and Vanzetti case.

In 1928 he went to Russia full of optimism only to leave the Workers’ Paradise in dour mood. In 1936 Dos Passos went to Spain ostensibly to assist in making a documentary film favorable to the Republic; when Dos Passos’ Spanish friend Juan Robles suffered arrest and execution by the Soviet “allies” of the Republic, Dos Passos abruptly lost enthusiasm for the side.

In 1928 he went to Russia full of optimism only to leave the Workers’ Paradise in dour mood. In 1936 Dos Passos went to Spain ostensibly to assist in making a documentary film favorable to the Republic; when Dos Passos’ Spanish friend Juan Robles suffered arrest and execution by the Soviet “allies” of the Republic, Dos Passos abruptly lost enthusiasm for the side.

Already in the early and middle 1920s, based on his experience of ideological crudity and gross indoctrination-regimes during the war, Dos Passos had begun to doubt supposed causes that draped themselves in emotive formulas and images of a radiant future. Of Communist infiltration of and influence over the labor movement, Dos Passos grew resentful. Having worked tirelessly on behalf of striking coal miners in Kentucky, it shocked Dos Passos when, “back in New York the chairman of the Central Committee [of the CPUSA] sent for me and asked me to go back [to Kentucky] and stand trial.” That would have been in Harlan County, where the district attorney indicted Dos Passos under an arcane anti-syndicalism law. Dos Passos suddenly saw his putative comrades as “human engineers,” hence also as effective dehumanizers, of the people whose cause they claimed to represent. A man was expendable, on the battlefield or in politics. Dos Passos recognized a “professional’s sneer,” a “scornful attitude toward perfectly sincere I.W.W. and A.F. of L. men,” in the radicals’ gambit of “denying help to men who wouldn’t play their game.” The revolutionaries, as it occurred to Dos Passos, “were out, not to even up the scales, but to smash them.”

Social engineering, obliterating the individual’s personality so as to refashion it to sub-serve a dehumanizing scheme, mobilization, militarization, and smashing things, whether tangible or intangible: The novel takes these predilections as its themes. The titles of the larger sections into which Dos Passos subdivides Three Soldiers tell already of the author’s point of view: “Making the Mould,” “The Metal Cools,” “Machines,” “Rust,” “The World Outside,” and “Under the Wheels.” The eponymous soldierly trio furnishes a set of American specimens representing classes and occupations. Dan Fuselli hails from San Francisco where he has worked as stock clerk in an optical goods store. Fuselli has little formal education and a restricted intellectual horizon, his idea of success being to rise from private soldier to corporal by fitting in. “Chris” Chrisfield, a kid from Indiana, also lacks formal education. More high-strung than Fuselli, Chrisfield grows swiftly to loathe officers and orders; his disintegration under military discipline reaches its climax in a battlefield homicide. Dos Passos locates the story’s controlling perspective in John Andrews, an Easterner with an education who dreams of becoming a serious composer. No saint and prone to self-pity, Andrews nevertheless grasps what is happening, not only personally to him but also culturally and historically. His plight stands for the plight of all civilized people in a world where civilization has undertaken to see to its own disintegration in ways gross and subtle.

Social engineering, obliterating the individual’s personality so as to refashion it to sub-serve a dehumanizing scheme, mobilization, militarization, and smashing things, whether tangible or intangible: The novel takes these predilections as its themes. The titles of the larger sections into which Dos Passos subdivides Three Soldiers tell already of the author’s point of view: “Making the Mould,” “The Metal Cools,” “Machines,” “Rust,” “The World Outside,” and “Under the Wheels.” The eponymous soldierly trio furnishes a set of American specimens representing classes and occupations. Dan Fuselli hails from San Francisco where he has worked as stock clerk in an optical goods store. Fuselli has little formal education and a restricted intellectual horizon, his idea of success being to rise from private soldier to corporal by fitting in. “Chris” Chrisfield, a kid from Indiana, also lacks formal education. More high-strung than Fuselli, Chrisfield grows swiftly to loathe officers and orders; his disintegration under military discipline reaches its climax in a battlefield homicide. Dos Passos locates the story’s controlling perspective in John Andrews, an Easterner with an education who dreams of becoming a serious composer. No saint and prone to self-pity, Andrews nevertheless grasps what is happening, not only personally to him but also culturally and historically. His plight stands for the plight of all civilized people in a world where civilization has undertaken to see to its own disintegration in ways gross and subtle.

“Making the Mould” takes place in the stateside training and transportation camps where the three characters become acquainted with one another. Whether Dos Passos was responding to Eliot’s poem The Waste Land or not, he was at least participating in the minority spirit that Eliot articulated – and Three Soldiers is replete with “Waste Land” imagery. The numerous “cinder piles” that mark the drill-field are like so many newly dug graves; the “long shadows” of the late afternoon combine with the ticking of many pocket watches to reinforce the unstated theme of death-in-life. Fuselli recalls the “man behind the desk at the draft board,” who, with his “white bony hand,” gave him his induction papers.” Andrews, assigned to wash windows in a filthy barracks, finds the phrase “Arbeit und Rhythmus” seizing his mind until he recalls that it is German and the recognition jolts him back into conscious awareness of his situation. A crude, relentless propaganda regime intrudes everywhere into basic training. Cummings’ jail keepers wanted to know,“Est-ce-que vous detestez les boches?” In Three Soldiers, no one heeds subtlety enough to put the compulsion in the form of a question. In the recreation hall before the Friday night movie, the “Y man” (a representative of the Young Men’s Christian Association) leads the soldiers in song: “Hail, hail, the gang’s all here – We’re going to kill the Kaiser, we’re going to kill the Kaiser!” Criticizing the dearth of enthusiasm, the “Y man” presses for “lots of guts in the get and lots of kill in the Kaiser.”

The film depicts “soldiers in spiked helmets… bayoneting civilians in wide Dutch pants.” Chrisfield tells Andrews, “Gee, it makes ye hate the Huns.” Andrews overhears another man: “I never raped a woman in my life, but by God I’m going to” and “I’d give a lot to rape some of those goddam German women.” The coarsening effect on undeveloped minds has consequences unforeseen by the propagandists. Having warmed to the idea of killing, Chrisfield confides to Andrews that if he got the chance on the ocean passage, he would throw a certain sergeant into the sea. Despite nourishing murderous hatred for officers, however, Chrisfield never rebels against his conscript status. Andrews thinks to himself that his companions “did not seem appalled by their loss of liberty.” Fuselli has nightmares of embarrassing himself in front of an officer. When a soldier with the archly appropriate name of Eisenstein comments that “you’ve got to turn men into beasts before ye can get ‘em to act that way,” Fuselli warns: “Be careful how you go talkin’ around the way you do.”

Dos Passos’ novel depicts an Army transforming itself into a police state. Beginning in “The Metal Cools” the MPs become ubiquitous and menacing, a gesture that Ernest Hemingway would appropriate for A Farewell to Arms (1929). Eisenstein interprets the war mentality and the rush to obedience as indicating a slavish proneness to “do what we’re ordered to do.”

Not all MPs are military police; some are morality police. Marching to the trenches, Andrews and Chrisfield take advantage during a break to bathe in a pond. “Say, if you don’t mind my suggestion,” a “Y-man” says, “why don’t you fellers get under water… You see there’s two French girls looking at you from the road.” When Andrews finishes his bath and pulls his uniform back on he says out loud that it feels like “taking up filth and slavery again.” The “Y man” says, “You’ll get in trouble, my boy, if you talk that way.” He adds: “Oh, boys, never forget that you are in a great Christian undertaking.”

IV. In denouncing propaganda (“make the world safe for democracy”) was Dos Passos not simply engaging in his own vulgar “anti-war” propaganda? Could doughboys really face the firing squad, as someone tells Fuselli, for sounding off the way Eisenstein does? But MPs arrested Cummings merely because his friend – in private letters – mildly criticized French belligerent policy. In Three Soldiers, Dos Passos represents the “democratization” of military service as the vanguard phase of the militarization of the democracies and the broad destruction of freedom. He furthermore makes little case for democracy, as such, the language of which strikes him as false (“a great Christian undertaking”). He prefers to give his vote for the traditional civilization that the war, in his view, has ambushed. The “Y-man,” for example, prudishly disdains “French girls,” but it is the war for which the “Y-man” cheers that has driven those girls into prostitution, coarsening the relation of the sexes. Virtually all the females with whom Dos Passos’ soldiers have contact freely sell themselves for a price. Andrews knows what to value; Andrews’ misfortune – or rather civilization’s misfortune in Andrews – is that he knows and experiences his civilized commitment weakly, self-pityingly. The “Rust” segment of the story sees Andrews wounded by shell splinters and sent to hospital for recovery. He acquires a copy of Flaubert’s Tentation de Saint-Antoine, which he studies while recuperating, with the thought of setting it as an opera.

Like The Enormous Room, Three Soldiers develops a complicated web of literary and artistic allusions. Even so, Flaubert’s recherché theater-of-the-mind of 1874 about the Late-Antique founder of Christian monasticism (251 – 356) seems a peculiar reference. What might justify or explain it? Anthony’s “Thebaïd,” his withdrawal into the Egyptian desert, represented in the first place a spiritual response to the political and moral corruption of existing imperial institutions – and from the clash of religious ideologies that characterized Alexandrian life in the saint’s era. Famously, after many years of isolation and contemplation, Anthony experienced the visionary tentation that chiefly concerns Flaubert in the seven acts of his drama. Andrews fixates on Anthony’s vision of the Queen of Sheba, whose person combines the allure of whoredom with the allure of power. All the tempters in La tentation, however, embody the perverse spirit of libido dominandi. The most apposite of Flaubert’s images for Three Soldiers would therefore be the anchorite’s nightmare-vision of mutual sectarian slaughter in the agora of Alexandria. “We saints,” the butchers say, “to hurry the end of the world, we go poisoning, burning, massacring.” Anthony sees the cutting of throats, incinerations, and he hears a “Terrible Invocation,” until the colonnades and palaces collapse in rubble. The followers of doctrine hate and kill one another.

Like The Enormous Room, Three Soldiers develops a complicated web of literary and artistic allusions. Even so, Flaubert’s recherché theater-of-the-mind of 1874 about the Late-Antique founder of Christian monasticism (251 – 356) seems a peculiar reference. What might justify or explain it? Anthony’s “Thebaïd,” his withdrawal into the Egyptian desert, represented in the first place a spiritual response to the political and moral corruption of existing imperial institutions – and from the clash of religious ideologies that characterized Alexandrian life in the saint’s era. Famously, after many years of isolation and contemplation, Anthony experienced the visionary tentation that chiefly concerns Flaubert in the seven acts of his drama. Andrews fixates on Anthony’s vision of the Queen of Sheba, whose person combines the allure of whoredom with the allure of power. All the tempters in La tentation, however, embody the perverse spirit of libido dominandi. The most apposite of Flaubert’s images for Three Soldiers would therefore be the anchorite’s nightmare-vision of mutual sectarian slaughter in the agora of Alexandria. “We saints,” the butchers say, “to hurry the end of the world, we go poisoning, burning, massacring.” Anthony sees the cutting of throats, incinerations, and he hears a “Terrible Invocation,” until the colonnades and palaces collapse in rubble. The followers of doctrine hate and kill one another.

“Why do you hate the Huns,” Andrews asks another “Y-man.” The answer comes: “Because they are barbarians, enemies of civilization.” Andrews thinks to himself: “How these people enjoyed hating”; and he asks himself: “Was civilization nothing but a vast edifice of sham, and the war… its fullest and most ultimate expression?” He thinks also of those “who had taught unworldliness… Democritus, Socrates, Epicurus, Christ.” It dawns on him that as soon as he recovers, he should “desert.” Andrews spends much of the second half of the novel (“The Outside World” and “Under the Wheels”), which takes place after the Armistice, more or less AWOL, until the increasingly ubiquitous peacetime MPs catch up with him brutally near Chartres. Cathedral spires – glimpsed often in the distance – and Gothic architecture answer implicitly the important question, whether civilization is a “sham.” They signify the spiritually intact order, the civilization proper, that the war has betrayed, only to replace it with the ideological state. It is the ideological state that is the sham. In a YMCA lecture on the meaning of the Occupation, one “Reverend Skinner” admonishes: “I am sorry to say, boys, that the Germans have not undergone the change of heart for which we had hoped. They have, indeed, changed the name[s] of their institutions, but their spirit they have not changed.” In the Reverend’s view, “Germany should have been utterly crushed.”

Bell towers of defunct Christendom and carved ceilings with chivalric panoply now resemble the City of God – they represent a domain of lawfulness not to be realized on this flat earth.

Awash in slogans and second-hand emotions, even those who have spent the war in civilian life find it hard to form independent judgments. When Andrews asks the girl who will later snub him, Geneviève Rod, whether she has read La tentation, she calls it “not [Flaubert’s] best work,” but “a very interesting failure,” a phrase that she subsequently admits having gleaned from writer-critic Emil Faguet. Thought itself has become artificial, restricted, and automatic. In comparison with people of the Gothic Age or the Renaissance, “men seemed [to Andrews] to have shrunk in stature before the vastness of the mechanical contrivances they had invented.” Bureaucracies and police forces merely betoken the rampant “slave psychology.” Andrews, watching the Parisian crowds, thinks: “Today, everything was congestion… men had become antlike.” Crowding invites stringent regulation and then “slavery”; it promotes conformism – precisely José Ortega’s thesis in The Revolt of the Masses (1930). No matter what tendency prevailed – whether “tyranny from above” or “spontaneous organization from below” – it would fall out that “there could be no individuals.” In the final image of Dos Passos’ novel the MPs take Andrews in custody, at gunpoint: “All right, walk downstairs slowly in front of me,” whereupon the sheets of the unfinished Saint-Anthony opera blow through the window on the breeze.

In The Theme is Freedom, commenting on what he latterly saw as his misguided vote for Roosevelt’s third term, Dos Passos wrote: “The federal government [under FDR] became a storehouse of power that dwarfed the fabled House of Morgan that had been the bogy of our youth. When you add to the coercive power of the government the power of the purse and a standing army you have a situation that would have alarmed even the most authoritarian statesmen of our early history.” As Lord Acton said, power corrupts; and as Dos Passos sees it, fear of losing power corrupts absolutely. “Consciously or unconsciously, Roosevelt could find no other way of consolidating the vast power… than by leading the country to war.” Dos Passos omits to mention that in undertaking the war-program Roosevelt followed in the footsteps of Wilson, who sent a million doughboys “over there.” Dos Passos viewed World War II as the phase of consolidation of the already-aggrandized and increasingly dictatorial-technocratic federal government.

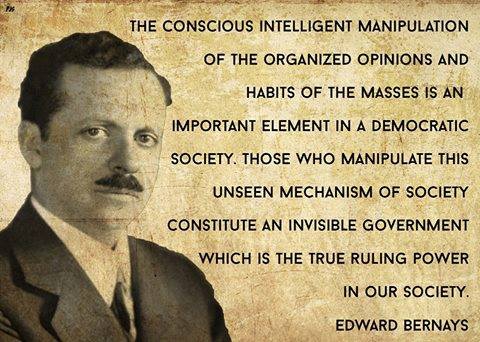

Contemplating this emergent global corporatism, Dos Passos would write that, “The antithesis between capitalism and socialism is beside the point.” What is striking in the convergent mentality of the elites and in the political regimes, which that mentality takes advantage to create, is “the centralization of power and the isolation of the individual in his routine at an office desk, or in his job on the assembly line, or even at the more varied work of turret or lathe.” Everyone is thus held incommunicado in the Enormous Room, or rather shackled to his desk in the corporate office-tower, under threat of his livelihood should he actively dissent. “Y-men” and MPs go disguised as co-workers. Everywhere meanwhile the average, institutionally isolated person must try to make sense of the “selfserving propaganda which is daily pumped in his ears by the political climbers who use corporations, labor unions, stratified organizations of any kind, as ladders to positions from which they may ride to glory on the backs of their fellows.” The choice facing Americans, as Dos Passos wrote (the words come to us from 1955), lay between “a stratified autocratic society more or less on the Russian model and the selfgoverning republic, which is our heritage.”

It’s not difficult to understand why, however, given that for a long time, Traditionalists have been operating under the guise of being purely concerned with religion and mysticism, remaining silent about the fact that Traditionalism in its complete form is one of the most – if not the most – reactionary current of thought that exists in the postmodern world. This is of course a consequence of the fact that most Traditionalist thinkers today have opted for the safety of academic careers (something which Evola noted already in the 1950s and for which he expressed his contempt), and thus want to avoid being called fascists. Their cover has been somewhat blown, however, as a result of Steve Bannon’s claim that Guénon was a crucial influence on him, which has in turn led to some superficial and ill-informed propaganda from journalists using Traditionalism as a branding iron with which to mark both Bannon and Trump (by association) as fascists, by bringing attention to the connection between Evola and Guénon. (And Evola had the audacity to call himself a “superfascist,” so by the logic of the average half-witted journalist of today, that makes Bannon and Trump really fascist!) It remains to be seen what the long-term consequences of this will be in terms of Traditionalism’s reception in the mainstream, although I’ve noticed that it’s become harder to find Evola and Guénon’s books on bookstore shelves these days. It may have the beneficial effect of forcing Traditionalists out of the realm of pure scholasticism and into putting their beliefs into practice, if academia ultimately becomes a hostile environment for them – which it inevitably will, if present trends continue. Time will tell.

It’s not difficult to understand why, however, given that for a long time, Traditionalists have been operating under the guise of being purely concerned with religion and mysticism, remaining silent about the fact that Traditionalism in its complete form is one of the most – if not the most – reactionary current of thought that exists in the postmodern world. This is of course a consequence of the fact that most Traditionalist thinkers today have opted for the safety of academic careers (something which Evola noted already in the 1950s and for which he expressed his contempt), and thus want to avoid being called fascists. Their cover has been somewhat blown, however, as a result of Steve Bannon’s claim that Guénon was a crucial influence on him, which has in turn led to some superficial and ill-informed propaganda from journalists using Traditionalism as a branding iron with which to mark both Bannon and Trump (by association) as fascists, by bringing attention to the connection between Evola and Guénon. (And Evola had the audacity to call himself a “superfascist,” so by the logic of the average half-witted journalist of today, that makes Bannon and Trump really fascist!) It remains to be seen what the long-term consequences of this will be in terms of Traditionalism’s reception in the mainstream, although I’ve noticed that it’s become harder to find Evola and Guénon’s books on bookstore shelves these days. It may have the beneficial effect of forcing Traditionalists out of the realm of pure scholasticism and into putting their beliefs into practice, if academia ultimately becomes a hostile environment for them – which it inevitably will, if present trends continue. Time will tell.

« Qu'importe cette victoire du monde en 1918, cette victoire qui a failli, cette victoire qu'on a abandonnée avec honte comme une défaite, cette victoire du nombre sur le nombre, de tant d'empires sur un empire, cette victoire anonyme. »

« Qu'importe cette victoire du monde en 1918, cette victoire qui a failli, cette victoire qu'on a abandonnée avec honte comme une défaite, cette victoire du nombre sur le nombre, de tant d'empires sur un empire, cette victoire anonyme. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

In the preface to his translation of Saint-John Perse’s Anabasis (1949), T.S. Eliot explained that some gifted writers are “able to write poetry in what is called prose.” That is what Jünger did in virtually all of his writings, especially here. Strahlungen is essentially a long prose poem, brimming with symbols, ideas, insights, and searing, unforgettable images. The Argentinian poet Jorge Luis Borges wrote in Gold of the Tigers (1977), “For a true poet, every moment of existence, every act, ought to be poetic since, in essence, it is so.” Jünger understood that. Likewise, Borges wrote in The Cipher (1981) that “the intellect (wakefulness) thinks by means of abstractions; poetry (dream) by means of images, myths, or fables. Intellectual poetry should pleasingly interweave these two processes.”

In the preface to his translation of Saint-John Perse’s Anabasis (1949), T.S. Eliot explained that some gifted writers are “able to write poetry in what is called prose.” That is what Jünger did in virtually all of his writings, especially here. Strahlungen is essentially a long prose poem, brimming with symbols, ideas, insights, and searing, unforgettable images. The Argentinian poet Jorge Luis Borges wrote in Gold of the Tigers (1977), “For a true poet, every moment of existence, every act, ought to be poetic since, in essence, it is so.” Jünger understood that. Likewise, Borges wrote in The Cipher (1981) that “the intellect (wakefulness) thinks by means of abstractions; poetry (dream) by means of images, myths, or fables. Intellectual poetry should pleasingly interweave these two processes.”  Jünger considered the National Socialists to be a shallow and savage version of the conservative nationalism that he supported in the 1920’s. In the journals, he refers to Hitler under the pseudonym “Kniebolo,” meaning roughly “kneel to the devil,” because he believed the man was under demonic influence. In late 1943 he wrote, “When I compare the legitimate claims of our Fatherland with what has occurred at his hands, I am overcome with infinite sadness.”

Jünger considered the National Socialists to be a shallow and savage version of the conservative nationalism that he supported in the 1920’s. In the journals, he refers to Hitler under the pseudonym “Kniebolo,” meaning roughly “kneel to the devil,” because he believed the man was under demonic influence. In late 1943 he wrote, “When I compare the legitimate claims of our Fatherland with what has occurred at his hands, I am overcome with infinite sadness.”

La phase du « Travailleur » a toutefois été très brève dans la longue vie de Jünger. Mais même après sa sortie sereine et graduelle hors de l’idéologie techniciste , Jünger refuse tout « escapisme romantique » : il rejette l’attitude de Cassandre et veut regarder les phénomènes en face, sereinement. Pour lui, il faut pousser le processus jusqu’au bout afin de provoquer, à terme, un véritablement renversement, sans s’encombrer de barrages ténus, érigés avec des matériaux surannés, faits de bric et de broc. Sa position ne relève aucunement du technicisme naïf et bourgeois de la fin du 19ème siècle : pour lui, l’Etat, la chose politique, le pouvoir sera déterminé par la technique, par la catégorie du « Travail ». Dans cette perspective, la technique n’est pas la source de petites commodités pour agrémenter la vie bourgeoise mais une force titanesque qui démultipliera démesurément le pouvoir politique. L’individu, cher au libéralisme de la Belle Epoque, fera place au « Type », qui renoncera aux limites désuètes de l’idéal bourgeois et se posera comme un simple rouage, sans affects et sans sentimentalités inutiles, de la machine étatique nouvelle, qu’il servira comme le soldat sert sa mitrailleuse, son char, son avion, son sous-marin. Le « Type » ne souffre pas sous la machine, comme l’idéologie anti-techniciste le voudrait, il s’est lié physiquement et psychiquement à son instrument d’acier comme le paysan éternel est lié charnellement et mentalement à sa glèbe. Jünger : « Celui qui vit la technique comme une agression contre sa substance, se place en dehors de la figure du Travailleur ». Parce que le Travailleur, le Type du Travailleur, s’est soumis volontairement à la Machine, il en deviendra le maître parce qu’il s’est plongé dans le flux qu’elle appelle par le fait même de sa présence, de sa puissance et de sa croissance. Le Type s’immerge dans le flux et refuse d’être barrage bloquant, figeant.

La phase du « Travailleur » a toutefois été très brève dans la longue vie de Jünger. Mais même après sa sortie sereine et graduelle hors de l’idéologie techniciste , Jünger refuse tout « escapisme romantique » : il rejette l’attitude de Cassandre et veut regarder les phénomènes en face, sereinement. Pour lui, il faut pousser le processus jusqu’au bout afin de provoquer, à terme, un véritablement renversement, sans s’encombrer de barrages ténus, érigés avec des matériaux surannés, faits de bric et de broc. Sa position ne relève aucunement du technicisme naïf et bourgeois de la fin du 19ème siècle : pour lui, l’Etat, la chose politique, le pouvoir sera déterminé par la technique, par la catégorie du « Travail ». Dans cette perspective, la technique n’est pas la source de petites commodités pour agrémenter la vie bourgeoise mais une force titanesque qui démultipliera démesurément le pouvoir politique. L’individu, cher au libéralisme de la Belle Epoque, fera place au « Type », qui renoncera aux limites désuètes de l’idéal bourgeois et se posera comme un simple rouage, sans affects et sans sentimentalités inutiles, de la machine étatique nouvelle, qu’il servira comme le soldat sert sa mitrailleuse, son char, son avion, son sous-marin. Le « Type » ne souffre pas sous la machine, comme l’idéologie anti-techniciste le voudrait, il s’est lié physiquement et psychiquement à son instrument d’acier comme le paysan éternel est lié charnellement et mentalement à sa glèbe. Jünger : « Celui qui vit la technique comme une agression contre sa substance, se place en dehors de la figure du Travailleur ». Parce que le Travailleur, le Type du Travailleur, s’est soumis volontairement à la Machine, il en deviendra le maître parce qu’il s’est plongé dans le flux qu’elle appelle par le fait même de sa présence, de sa puissance et de sa croissance. Le Type s’immerge dans le flux et refuse d’être barrage bloquant, figeant.

The “hip” high-school English teachers of one’s youth in the 1960s and the eager, clueless assistant professors of one’s contemporary acquaintance naturally suppose, on the basis of this quasi-sonnet (in the pattern of fourteen lines established by Petrarch), that Cummings must have conducted himself as a self-congratulating liberal, meticulously thinking only approved thoughts, quite as each of them does. Devotees of Goodthink thus interpret the poem for their students catechistically, as their instructors have previously interpreted it for them, seeing in it an attack on patriotism as such, on America as such, on seriousness and high sentiment as such, and, naturally, as the indiscriminate rejection of anything established or traditional. They mistake the syntactic displacements for the “deconstruction” of something, perceiving illusorily a model of the sacrcastico-piety that passes today as humor. When one of the professoriate kens that later in life after a visit to the Soviet Union in 1932, Cummings became an ardent anti-Communist who would defend the activities of Senator Joseph McCarthy – then, as in the case of recent Cummings biographer Christopher Sawyer-Lauçanno, the discourse devolves into condescension. Cummings acquires the epithet of a “hard-line quarrelsome conservative.” Sawyer-Lauçanno also dislikes Cummings for his disdain of homosexuals. Another critic accuses Cummings of “racism” although the use of the forbidden-for-some n-word in Cummings’ published work is obviously denunciatory.

The “hip” high-school English teachers of one’s youth in the 1960s and the eager, clueless assistant professors of one’s contemporary acquaintance naturally suppose, on the basis of this quasi-sonnet (in the pattern of fourteen lines established by Petrarch), that Cummings must have conducted himself as a self-congratulating liberal, meticulously thinking only approved thoughts, quite as each of them does. Devotees of Goodthink thus interpret the poem for their students catechistically, as their instructors have previously interpreted it for them, seeing in it an attack on patriotism as such, on America as such, on seriousness and high sentiment as such, and, naturally, as the indiscriminate rejection of anything established or traditional. They mistake the syntactic displacements for the “deconstruction” of something, perceiving illusorily a model of the sacrcastico-piety that passes today as humor. When one of the professoriate kens that later in life after a visit to the Soviet Union in 1932, Cummings became an ardent anti-Communist who would defend the activities of Senator Joseph McCarthy – then, as in the case of recent Cummings biographer Christopher Sawyer-Lauçanno, the discourse devolves into condescension. Cummings acquires the epithet of a “hard-line quarrelsome conservative.” Sawyer-Lauçanno also dislikes Cummings for his disdain of homosexuals. Another critic accuses Cummings of “racism” although the use of the forbidden-for-some n-word in Cummings’ published work is obviously denunciatory. The Enormous Room provides one of the earliest accounts, outside of the French Revolution and the final half-century of Czarist Russia, of political arrest and incarceration. Like the recorders of étatist persecution in those other milieux, Cummings knows with instantaneous conviction that spying on private opinion signifies the advent of a totalitarian order the ideological rigidity and intolerance of which motivate a program of investigation and punishment. This regime directs its supervision at even the most trivial and private utterances of doubt concerning the legitimacy of the state. Such a regime must, according to the insidious logic of its principles, declare war against conscience. In so doing that regime will swiftly make hellish the nation-state it controls. From this premise about ideological-totalitarian politics comes the appropriateness of Cummings’ outstanding narrative gestures, which draw on the descent-imagery of Dante’s Inferno and the tribulation-plot of John Bunyan’s Pilgrim’s Progress. Dante’s native Florence banished him in 1301 when the Ghibelline faction gained power in the city. Bunyan wrote A Pilgrim’s Progress during his twelve years in jail (1660 – 1672) for the offending the Church of England by the lese-majesté of unlicensed preaching.

The Enormous Room provides one of the earliest accounts, outside of the French Revolution and the final half-century of Czarist Russia, of political arrest and incarceration. Like the recorders of étatist persecution in those other milieux, Cummings knows with instantaneous conviction that spying on private opinion signifies the advent of a totalitarian order the ideological rigidity and intolerance of which motivate a program of investigation and punishment. This regime directs its supervision at even the most trivial and private utterances of doubt concerning the legitimacy of the state. Such a regime must, according to the insidious logic of its principles, declare war against conscience. In so doing that regime will swiftly make hellish the nation-state it controls. From this premise about ideological-totalitarian politics comes the appropriateness of Cummings’ outstanding narrative gestures, which draw on the descent-imagery of Dante’s Inferno and the tribulation-plot of John Bunyan’s Pilgrim’s Progress. Dante’s native Florence banished him in 1301 when the Ghibelline faction gained power in the city. Bunyan wrote A Pilgrim’s Progress during his twelve years in jail (1660 – 1672) for the offending the Church of England by the lese-majesté of unlicensed preaching. The bureaucratic vulgarity that typifies the corporate patois of La Ferté-Macé, especially the use of political clichés of the lowest order during humiliating dressings-down and interrogations, would find concentrated expression in the quasi-sonnet ‘next to of course god america i.” The punitive regimen of La Ferté-Macé extends, however, beyond ritualized verbal abuse; it extends to les cabinots – the wet tubercular chastisement cells to which, at any time, Monsieur le Directeur might consign an inmate. Cummings calls the Director “Apollyon,” the name of the devil in A Pilgrim’s Progress. In his tiny domain, reflecting the perversions in the larger domain without, the Director is “a very complete Apollyon, a Satan whose word is dreadful not because it is painstakingly unjust, but because it is incomprehensibly omnipotent.”

The bureaucratic vulgarity that typifies the corporate patois of La Ferté-Macé, especially the use of political clichés of the lowest order during humiliating dressings-down and interrogations, would find concentrated expression in the quasi-sonnet ‘next to of course god america i.” The punitive regimen of La Ferté-Macé extends, however, beyond ritualized verbal abuse; it extends to les cabinots – the wet tubercular chastisement cells to which, at any time, Monsieur le Directeur might consign an inmate. Cummings calls the Director “Apollyon,” the name of the devil in A Pilgrim’s Progress. In his tiny domain, reflecting the perversions in the larger domain without, the Director is “a very complete Apollyon, a Satan whose word is dreadful not because it is painstakingly unjust, but because it is incomprehensibly omnipotent.”

In 1928 he went to Russia full of optimism only to leave the Workers’ Paradise in dour mood. In 1936 Dos Passos went to Spain ostensibly to assist in making a documentary film favorable to the Republic; when Dos Passos’ Spanish friend Juan Robles suffered arrest and execution by the Soviet “allies” of the Republic, Dos Passos abruptly lost enthusiasm for the side.

In 1928 he went to Russia full of optimism only to leave the Workers’ Paradise in dour mood. In 1936 Dos Passos went to Spain ostensibly to assist in making a documentary film favorable to the Republic; when Dos Passos’ Spanish friend Juan Robles suffered arrest and execution by the Soviet “allies” of the Republic, Dos Passos abruptly lost enthusiasm for the side. Social engineering, obliterating the individual’s personality so as to refashion it to sub-serve a dehumanizing scheme, mobilization, militarization, and smashing things, whether tangible or intangible: The novel takes these predilections as its themes. The titles of the larger sections into which Dos Passos subdivides Three Soldiers tell already of the author’s point of view: “Making the Mould,” “The Metal Cools,” “Machines,” “Rust,” “The World Outside,” and “Under the Wheels.” The eponymous soldierly trio furnishes a set of American specimens representing classes and occupations. Dan Fuselli hails from San Francisco where he has worked as stock clerk in an optical goods store. Fuselli has little formal education and a restricted intellectual horizon, his idea of success being to rise from private soldier to corporal by fitting in. “Chris” Chrisfield, a kid from Indiana, also lacks formal education. More high-strung than Fuselli, Chrisfield grows swiftly to loathe officers and orders; his disintegration under military discipline reaches its climax in a battlefield homicide. Dos Passos locates the story’s controlling perspective in John Andrews, an Easterner with an education who dreams of becoming a serious composer. No saint and prone to self-pity, Andrews nevertheless grasps what is happening, not only personally to him but also culturally and historically. His plight stands for the plight of all civilized people in a world where civilization has undertaken to see to its own disintegration in ways gross and subtle.

Social engineering, obliterating the individual’s personality so as to refashion it to sub-serve a dehumanizing scheme, mobilization, militarization, and smashing things, whether tangible or intangible: The novel takes these predilections as its themes. The titles of the larger sections into which Dos Passos subdivides Three Soldiers tell already of the author’s point of view: “Making the Mould,” “The Metal Cools,” “Machines,” “Rust,” “The World Outside,” and “Under the Wheels.” The eponymous soldierly trio furnishes a set of American specimens representing classes and occupations. Dan Fuselli hails from San Francisco where he has worked as stock clerk in an optical goods store. Fuselli has little formal education and a restricted intellectual horizon, his idea of success being to rise from private soldier to corporal by fitting in. “Chris” Chrisfield, a kid from Indiana, also lacks formal education. More high-strung than Fuselli, Chrisfield grows swiftly to loathe officers and orders; his disintegration under military discipline reaches its climax in a battlefield homicide. Dos Passos locates the story’s controlling perspective in John Andrews, an Easterner with an education who dreams of becoming a serious composer. No saint and prone to self-pity, Andrews nevertheless grasps what is happening, not only personally to him but also culturally and historically. His plight stands for the plight of all civilized people in a world where civilization has undertaken to see to its own disintegration in ways gross and subtle. Like The Enormous Room, Three Soldiers develops a complicated web of literary and artistic allusions. Even so, Flaubert’s recherché theater-of-the-mind of 1874 about the Late-Antique founder of Christian monasticism (251 – 356) seems a peculiar reference. What might justify or explain it? Anthony’s “Thebaïd,” his withdrawal into the Egyptian desert, represented in the first place a spiritual response to the political and moral corruption of existing imperial institutions – and from the clash of religious ideologies that characterized Alexandrian life in the saint’s era. Famously, after many years of isolation and contemplation, Anthony experienced the visionary

Like The Enormous Room, Three Soldiers develops a complicated web of literary and artistic allusions. Even so, Flaubert’s recherché theater-of-the-mind of 1874 about the Late-Antique founder of Christian monasticism (251 – 356) seems a peculiar reference. What might justify or explain it? Anthony’s “Thebaïd,” his withdrawal into the Egyptian desert, represented in the first place a spiritual response to the political and moral corruption of existing imperial institutions – and from the clash of religious ideologies that characterized Alexandrian life in the saint’s era. Famously, after many years of isolation and contemplation, Anthony experienced the visionary

C’est encore le langage de la guerre et du combat qui prévaut lorsque D’Annunzio parle de la femme. Pour lui, elle est « l’ennemie nécessaire ». Nous verrons plus loin ce que recouvre plus exactement cette expression ambiguë. Toutefois, décrire D’Annunzio comme un Casanova de bazar ne correspondrait pas à la réalité du personnage. Ce qui ressort du livre de Serra, c’est indéniablement une sensualité exacerbée mais le personnage n’est pas, à proprement dit, un obsédé sexuel. Serra parle plutôt d’ « obsédé sensuel » car c’est bien, avant tout, de l’âme des femmes convoitées dont il veut s’emparer. Le magnétisme qu’il exerce auprès d’elles relève certainement de ce « priapisme physique et cérébral » qui émane de sa personne. Fanatiser la femme comme fanatiser la foule — la foule étant femme — semble être la finalité de l’énergie déployée pour ses conquêtes. Sa période romaine fût le théâtre de relations multiples dans lesquelles cet « homme-animal » considérait les femmes comme des proies à posséder intégralement. Cette période marqua également le début de sa carrière d’ « endetté permanent » qui ne finira qu’à sa mort, ses conquêtes et liaisons ne faisant pas l’économie d’une profusion de cadeaux et de dépenses diverses. Quelques éléments témoignent de ce rapport aux femmes qui apparaît aujourd’hui d’autant plus singulier qu’il contrevient aux nouveaux crédos que notre époque tente d’imposer. Il épouse, par exemple, à vingt ans, en 1883, une « petite duchesse inoffensive » dont il ne divorcera jamais pour ne pas être obligé d’épouser les autres compagnes qui jalonneront immanquablement et régulièrement toute son existence. Dans ce rapport aux femmes, nous retrouvons un élément typique de sa personnalité, un mélange de calcul, de contrôle de soi et d’exaltation. Belliciste et esthète à la sensibilité élevée, il est par ailleurs extrêmement attentif aux détails physiques, caractéristique qui nourrira bien entendu sa littérature. Sur le terrain des femmes, c’est donc encore sa prédilection pour la conquête et la possession qui s’exprime. La plus rétive à cette disposition toute totalitaire et à ce machisme vampirique fut Eleonora Duse, une tragédienne surnommé la Divina qui s’emploiera à ne pas abandonner ses velléités d’indépendance ainsi que son goût pour les femmes. La résistance de cette primadonna de laquelle « émane un halo sexuellement trouble » et qu’il rencontra en 1895, alors qu’elle avait entamé la trentaine, laissera d’ailleurs notre héros quelque peu dépité. Elle fut toutefois une vraie muse et nourrira la production de D’Annunzio jusqu’en 1905 quand, mû par sa logique vampirique de possession et de rejet (« ce qui a été n’est plus »), il se tournera alors vers une nouvelle proie, Alessandra di Rudini Carlotti del Garda, qu’il surnommera Niké en hommage à la divinité de la victoire. Sur l’importance de la Divina, nous pouvons lire la chose suivante : « On a calculé qu’en six ou sept ans à peine, entre 1898 et 1905, D’Annunzio a écrit vingt mille vers sous forme de poèmes et douze mille vers pour ses drames (…). Cette productivité phénoménale, même pour lui, n’a pas été toujours inspirée par la Duse, mais aurait atteint difficilement ce record sans elle. » Cette aventure passionnée irriguera également son grand roman intitulé Le Feu dont le personnage principal sera Eleonora.

C’est encore le langage de la guerre et du combat qui prévaut lorsque D’Annunzio parle de la femme. Pour lui, elle est « l’ennemie nécessaire ». Nous verrons plus loin ce que recouvre plus exactement cette expression ambiguë. Toutefois, décrire D’Annunzio comme un Casanova de bazar ne correspondrait pas à la réalité du personnage. Ce qui ressort du livre de Serra, c’est indéniablement une sensualité exacerbée mais le personnage n’est pas, à proprement dit, un obsédé sexuel. Serra parle plutôt d’ « obsédé sensuel » car c’est bien, avant tout, de l’âme des femmes convoitées dont il veut s’emparer. Le magnétisme qu’il exerce auprès d’elles relève certainement de ce « priapisme physique et cérébral » qui émane de sa personne. Fanatiser la femme comme fanatiser la foule — la foule étant femme — semble être la finalité de l’énergie déployée pour ses conquêtes. Sa période romaine fût le théâtre de relations multiples dans lesquelles cet « homme-animal » considérait les femmes comme des proies à posséder intégralement. Cette période marqua également le début de sa carrière d’ « endetté permanent » qui ne finira qu’à sa mort, ses conquêtes et liaisons ne faisant pas l’économie d’une profusion de cadeaux et de dépenses diverses. Quelques éléments témoignent de ce rapport aux femmes qui apparaît aujourd’hui d’autant plus singulier qu’il contrevient aux nouveaux crédos que notre époque tente d’imposer. Il épouse, par exemple, à vingt ans, en 1883, une « petite duchesse inoffensive » dont il ne divorcera jamais pour ne pas être obligé d’épouser les autres compagnes qui jalonneront immanquablement et régulièrement toute son existence. Dans ce rapport aux femmes, nous retrouvons un élément typique de sa personnalité, un mélange de calcul, de contrôle de soi et d’exaltation. Belliciste et esthète à la sensibilité élevée, il est par ailleurs extrêmement attentif aux détails physiques, caractéristique qui nourrira bien entendu sa littérature. Sur le terrain des femmes, c’est donc encore sa prédilection pour la conquête et la possession qui s’exprime. La plus rétive à cette disposition toute totalitaire et à ce machisme vampirique fut Eleonora Duse, une tragédienne surnommé la Divina qui s’emploiera à ne pas abandonner ses velléités d’indépendance ainsi que son goût pour les femmes. La résistance de cette primadonna de laquelle « émane un halo sexuellement trouble » et qu’il rencontra en 1895, alors qu’elle avait entamé la trentaine, laissera d’ailleurs notre héros quelque peu dépité. Elle fut toutefois une vraie muse et nourrira la production de D’Annunzio jusqu’en 1905 quand, mû par sa logique vampirique de possession et de rejet (« ce qui a été n’est plus »), il se tournera alors vers une nouvelle proie, Alessandra di Rudini Carlotti del Garda, qu’il surnommera Niké en hommage à la divinité de la victoire. Sur l’importance de la Divina, nous pouvons lire la chose suivante : « On a calculé qu’en six ou sept ans à peine, entre 1898 et 1905, D’Annunzio a écrit vingt mille vers sous forme de poèmes et douze mille vers pour ses drames (…). Cette productivité phénoménale, même pour lui, n’a pas été toujours inspirée par la Duse, mais aurait atteint difficilement ce record sans elle. » Cette aventure passionnée irriguera également son grand roman intitulé Le Feu dont le personnage principal sera Eleonora. D’Annunzio, ce sont donc des grandes lignes de force qui s’activent. Se détachent d’abord ce goût pour l’aventure et un sens aigu de la dramaturgie, dispositions qui verseront indéniablement dans l’emphase mais qui se contenteront de flirter incidemment avec le cliché sans jamais toutefois y succomber. Prend forme également au fil de la lecture de D’Annunzio le Magnifique, une silhouette nietzschéenne qui refuse la vie tiède et bourgeoise et prend le parti de la vie, mobilisant pour cela une énergie toute dionysiaque. Ce qui frappe c’est cette volonté de ne pas s’endormir, ne pas céder à la satisfaction, au confort. Lorsque le guette le dannunzisme, lorsqu’il atteint une sorte de maîtrise à la fois de son art et de son personnage, il cherche dans la vie même le danger, le feu régénérateur qui lui évitera d’être simplement lui-même, achevé dans un contentement de soi de ruminant. C’est ce caractère faustien qui le poussera à 56 ans à se lancer dans l’aventure de Fiume. Pour lui, s’endormir c’est se rendre vulnérable. Il est animé d’un vitalisme nourri par ce proverbe local qu’il n’oubliera jamais : « Qui se fait brebis, trouve le loup qui le dévore. » Pour ce faire, il doit créer avec frénésie, créer sa propre vie et la créer la plus extraordinaire qui soit dans un royaume à son image. Si l’on devait résumer ce qu’il est, on pourrait dire : D’Annunzio c’est Fiume, Fiume c’est D’Annunzio. Et Fiume, c’est un radical et nietzschéen oui à la vie. Et d’ailleurs, pour se définir lui-même, on l’entendrait bien dire, amusé : D’Annunzio c’est moi !

D’Annunzio, ce sont donc des grandes lignes de force qui s’activent. Se détachent d’abord ce goût pour l’aventure et un sens aigu de la dramaturgie, dispositions qui verseront indéniablement dans l’emphase mais qui se contenteront de flirter incidemment avec le cliché sans jamais toutefois y succomber. Prend forme également au fil de la lecture de D’Annunzio le Magnifique, une silhouette nietzschéenne qui refuse la vie tiède et bourgeoise et prend le parti de la vie, mobilisant pour cela une énergie toute dionysiaque. Ce qui frappe c’est cette volonté de ne pas s’endormir, ne pas céder à la satisfaction, au confort. Lorsque le guette le dannunzisme, lorsqu’il atteint une sorte de maîtrise à la fois de son art et de son personnage, il cherche dans la vie même le danger, le feu régénérateur qui lui évitera d’être simplement lui-même, achevé dans un contentement de soi de ruminant. C’est ce caractère faustien qui le poussera à 56 ans à se lancer dans l’aventure de Fiume. Pour lui, s’endormir c’est se rendre vulnérable. Il est animé d’un vitalisme nourri par ce proverbe local qu’il n’oubliera jamais : « Qui se fait brebis, trouve le loup qui le dévore. » Pour ce faire, il doit créer avec frénésie, créer sa propre vie et la créer la plus extraordinaire qui soit dans un royaume à son image. Si l’on devait résumer ce qu’il est, on pourrait dire : D’Annunzio c’est Fiume, Fiume c’est D’Annunzio. Et Fiume, c’est un radical et nietzschéen oui à la vie. Et d’ailleurs, pour se définir lui-même, on l’entendrait bien dire, amusé : D’Annunzio c’est moi !

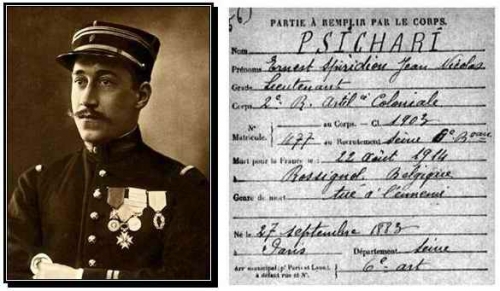

En rêve, le capitaine Nangès rencontre Timoléon d’Arc, un personnage de Servitude et grandeur militaires (1835) de Vigny. Le héros de Vigny envie le héros de Psichari. Il aurait aimé fouler en conquérant cette terre d’Afrique, pleine de charme et de volupté. Là, l’homme se purifie, s’épure, loin des « pourritures modernes ». Là, du moins, « quelque idéal reste encore ». En réponse, le capitaine Nangès évoque le mépris de la nation, le rejet du colonialisme. La métropole tient les glorieuses chevauchées des soldats en piètre estime. « Le bourgeois a la crainte de ce qu’il ne comprend pas. Il tremble aux mots d’infini, d’absolu. Le Sahara lui fait peur, comme la musique de Wagner. » Comme Ernst Jünger le décrira quelques années plus tard : « L’élémentaire réside en dehors de son monde idéal ; pour lui, l’élémentaire est l’irrationnel voire l’immoral. »

En rêve, le capitaine Nangès rencontre Timoléon d’Arc, un personnage de Servitude et grandeur militaires (1835) de Vigny. Le héros de Vigny envie le héros de Psichari. Il aurait aimé fouler en conquérant cette terre d’Afrique, pleine de charme et de volupté. Là, l’homme se purifie, s’épure, loin des « pourritures modernes ». Là, du moins, « quelque idéal reste encore ». En réponse, le capitaine Nangès évoque le mépris de la nation, le rejet du colonialisme. La métropole tient les glorieuses chevauchées des soldats en piètre estime. « Le bourgeois a la crainte de ce qu’il ne comprend pas. Il tremble aux mots d’infini, d’absolu. Le Sahara lui fait peur, comme la musique de Wagner. » Comme Ernst Jünger le décrira quelques années plus tard : « L’élémentaire réside en dehors de son monde idéal ; pour lui, l’élémentaire est l’irrationnel voire l’immoral. »

Sur les plans idéologique et moral, cette entrée en guerre a été décrite comme « une croisade nécessaire contre les monarchies militaristes et autoritaires de l’Empire allemand et de l’Autriche-Hongrie ». A cela s’ajoute la conscience d’une mission quasi religieuse et bien précise : « Rendre la monde sûr pour la démocratie ». Mais ce conglomérat de moralisme et d’idéologie à connotations puritaines était pur discours : derrière lui se profilaient des motivations essentiellement économiques. Les dettes de guerre inter-alliées, soit les dettes contractées entre Alliés et celles contractées entre les Alliés et les puissances associées, avaient pour créancier principal les Etats-Unis et comme débiteur principal la Grande-Bretagne : cette dernière avait contracté la grosse masse de ses endettements auprès du gouvernement fédéral américain. Au total, les crédits pris sur le système financier américain s’élevaient à un capital de 26,5 milliards de dollars (somme sur laquelle intérêt était dû). Une victoire des puissances centrales aurait eu des conséquences considérables sur le système financier américain. Il fallait l’éviter à tout prix. En entrant en guerre, Wilson rendait un immense service aux intérêts vitaux du secteur financier américain.